近期,中国科学院紫金山天文台领衔的科研团队针对近邻宜居行星巡天计划(Closeby Habitable Exoplanet Survey,CHES)开展了先期研究,聚焦于CHES任务中的近邻密近双星系统,结合视向速度实测数据与天体测量模拟数据,开展动力学轨道拟合以揭示其周围行星的质量。相关成果已在2025年4月29日发表于《The Astrophysical Journal》。

近邻宜居行星巡天计划旨在发射一台1.2米口径的高精度空间天体测量望远镜,通过精确测量目标恒星与参考星之间微角秒级别的星间距变化,有望首次发现近邻类日恒星宜居带内的类地行星,并全面普查近邻行星的数量、真实质量和三维轨道等关键信息,旨在回答“近邻宜居系外行星如何分布”、“地球是否独一无二”以及“行星如何演化为生命摇篮”等重大科学问题。

随着系外行星探测精度和能力的不断提升,天文学家已在类日恒星周围发现岩质行星。最新一代的视向速度(RV)光谱仪ESPRESSO和HARPS的精度高达0.50米/秒,而CHES的天体测量精度可达微角秒(μas)。极高的探测精度不仅带来了激动人心的新机遇,也提出了更高的挑战。研究者必须从观测数据中分辨出微弱的系外行星信号,并与低振幅噪声源加以区分。例如,由行星摄动引发的恒星运动信号在某些情况下可能会被误判为噪声。对于多行星系统或密近双星系统中的行星,长期共振等作用可能驱动行星轨道演化,导致轨道偏心率升高或轨道倾角发生显著变化。在这种情况下,传统的开普勒轨道模型已难以全面描述系统的动力学行为,需引入更复杂的动力学拟合方法加以建模。

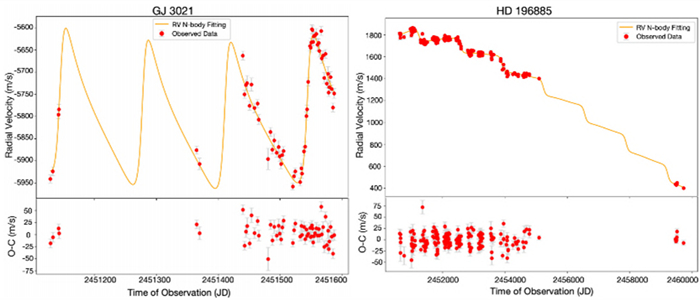

在研究中,科研人员将行星系统的轨道动力学积分与马尔可夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)拟合方法相结合,用以改进CHES目标双星系统中行星的轨道参数和质量解。通过对平运动共振系统和密近双星系统的视向速度信号进行模拟,研究人员进一步证实了目前高精度视向速度光谱仪可探测到轨道振荡造成的信号漂移。在最小质量-半长轴参数空间中,如果K值向上漂移超过原探测极限,类地行星的探测效率会随着恒星伴星的存在而提高,最小质量探测阈值的波动范围为20至80个地球质量(M⊕)(图1)。RV实测数据的动力学拟合结果显示行星质量低于开普勒模型预测值。对于GJ 86、GJ 3021、HD 196885和HD 41004密近双星系统,Kepler模型与N体模型所得最小质量偏差超过0.2 木星质量(MJup),表明动力学效应引起的RV振幅漂移显著影响行星质量解。RV理论信号的漂移还可预测行星系统轨道间相互倾角,为CHES模拟进一步约束系统轨道和行星质量提供了先验条件(图2)。

高精度视向速度与天体测量联合求解可显著提升行星质量的解算精度,研究人员以GJ 86系统的RV拟合结果为初始条件,分别生成Gaia与CHES天体测量模拟数据,在轨道倾角为50°–85°的假定下开展RV+Gaia与RV+CHES联合拟合。研究表明,GJ 86 Ab的行星质量比单独采用天体测量方法所得结果高约0.6个MJup,Gaia模拟数据对行星质量的拟合误差为0.1 MJup,而CHES模拟数据则将该精度提升至0.01 MJup(图3)。

研究人员还利用N体模型计算了天体测量探测概率在平运动共振和长期共振机制下的变化,但由于轨道半长轴和行星质量均无显著变化 ,天体测量信号没有类似视向速度的明显漂移,Gaia的天体测量精度目前不足以探测到轨道动力学演化的微弱信号。未来,基于CHES与地基高精度视向速度光谱仪、直接成像法空间任务的协同观测,将显著提升近邻宜居系外行星的探测效率,提供行星系统的动力学约束,并更准确地刻画类地行星质量。

该项研究工作的第一作者是紫金山天文台博士后黄秀敏。该项研究得到了国家自然科学基金重点项目、中国科学院空间科学先导专项等资助。

文章链接:https://doi.org/10.3847/1538-4357/adc444

图1 第三体摄动引起的视向速度探测极限漂移

图2 CHES任务目标双星的视向速度动力学拟合结果

图3 Gaia 与CHES仿真观测数据拟合结果

附件下载:

附件下载:

新闻动态