中国科学院紫金山天文台联合澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)等国际机构,在帕克斯射电望远镜海量观测数据的基础上,首次将脉冲星单脉冲的原始二进制形式数据段纳入系统化管理,成功构建了包含多个脉冲星超过16万个单脉冲的第二代帕克斯暂现源数据库(PTD II),为研究脉冲星辐射机制和暂现现象提供了宝贵资源。研究成果以“Parkes Transient Events. II. Pulsar Single-pulses Database Containing Raw Data Segments”为题,于2025年9月24日发表在《天体物理学报增刊》(The Astrophysical Journal Supplement Series)上。

脉冲星作为宇宙中的“精确时钟”,自1967年被发现以来一直是研究极端物理环境的重要窗口。尽管传统研究多基于对大量脉冲平均后的轮廓,但单脉冲分析却能揭示脉冲星辐射中的漂移子脉冲、零脉冲、模式转换、巨脉冲等关键现象。近年来,快速射电暴(FRB)和旋转射电暂现源(RRAT)的发现,更凸显了单脉冲研究在揭示中子星极端行为中的不可替代性。

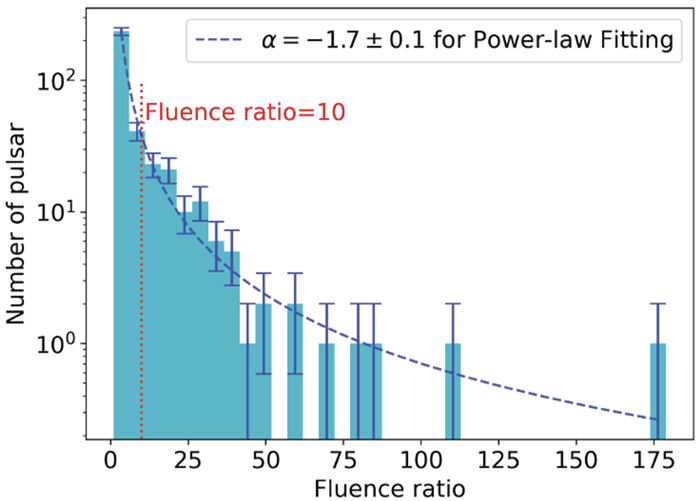

第一代帕克斯暂现源数据库(PTD I)作为该系列的首个数据库(Zhang et al. 2020,ApJS,249,14),系统整理了帕克斯望远镜在1997–2001年间观测到的5.69亿个单脉冲候选体,侧重于数据处理流程的建立与未知暂现源的识别。在此基础上,研究团队从这些海量候选体中筛选出来自363颗已知脉冲星的165,592个高置信度单脉冲(如图1),并突破性地将每一个脉冲对应的原始观测数据段以二进制形式完整保存,构建了第二代帕克斯暂现源数据库(PTD II)。PTD II总容量仅1.5 GB,相比于PTD I的40 GB,极大降低了数据存储与处理的门槛。研究团队对其中98颗脉冲星(每颗单脉冲数量都超过100)的流量分布进行了统计分类,发现其分布形态多样,包括对数正态分布、高斯分布、单峰分布等,反映出脉冲星辐射能量的复杂性与多样性。进一步的时间演化分析显示,多颗脉冲星(如J1602–5100、J0942–5552等)在不同观测时期的辐射特性存在显著变化,事件率波动范围可达2个量级。

图1:363颗脉冲星中,每颗脉冲星单脉冲流量最大值与最小值比值分布。

PTD II不仅是脉冲星辐射物理研究的重要平台,也为机器学习算法开发、射频干扰抑制、未来大科学装置(如SKA)数据处理提供了标准化的训练集与参考框架。随着下一代射电望远镜数据量的爆发式增长,PTD II所采用的“脉冲数据段+数据库”模式,为高效管理海量天文数据提供了参考。

紫金山天文台博士后杨轩是该项研究工作的第一作者和通讯作者,中澳天文联合研究中心ACAMAR博士后张松波是共同通讯作者。该研究获得了中国科学院国际合作局国际伙伴计划、科技部平方公里阵列射电望远镜(SKA)专项项目、国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家资助博士后研究人员计划、中澳天文联合研究中心ACAMAR博士后基金、中国博士后科学基金面上资助、江苏省卓越博士后计划等多方支持。

文章链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/adfe67

附件下载:

附件下载:

新闻动态