近期,中国科学院紫金山天文台领衔的联合研究团队,提出一套可定量描述波粒相互作用的理论,解决了等离子体物理学的一个基础问题——镜像模激发的能量源自何种粒子。该理论明确指出,非共振粒子是镜像模激发的能量来源。该研究成果以“Free Energy Source of the Mirror Instability: Nonresonant Particles”为题于2025年10月27日发表在国际学术期刊《Physical Review Letters》上。

镜像不稳定性是一类基本的等离子体不稳定性,常见于热压与磁压的比值较高的等离子体环境,如太阳风、日球层与行星磁鞘以及星系团内介质等。在空间和天体等离子体中,镜像不稳定性具有两个重要作用:一是限制温度分布,二是放大局部磁场。因此,它如同一个关键的“调节器”,有效塑造着空间和天体等离子体环境。

在20世纪五六十年代等离子体物理学建立初期,S. Chandrasekhar、R. Z. Sagdeev和A. Hasegawa等学者在研究镜像不稳定性时发现,磁流体模型和动理论模型下的不稳定性增长率存在显著差异,由此引发了关于其物理本质的长期争议:磁流体模型刻画的是非共振粒子的集体行为,因此其本质属于非共振不稳定性;而动理论模型同时包含非共振和共振粒子的效应,其本质究竟是非共振还是共振不稳定性长时间未有定论。针对这一争论,空间物理学家M. G. Kivelson和D. J. Southwood在20世纪九十年代首次提出一套理论模型,指出镜像不稳定性由共振粒子激发。这一观点随后逐渐成为学界共识。

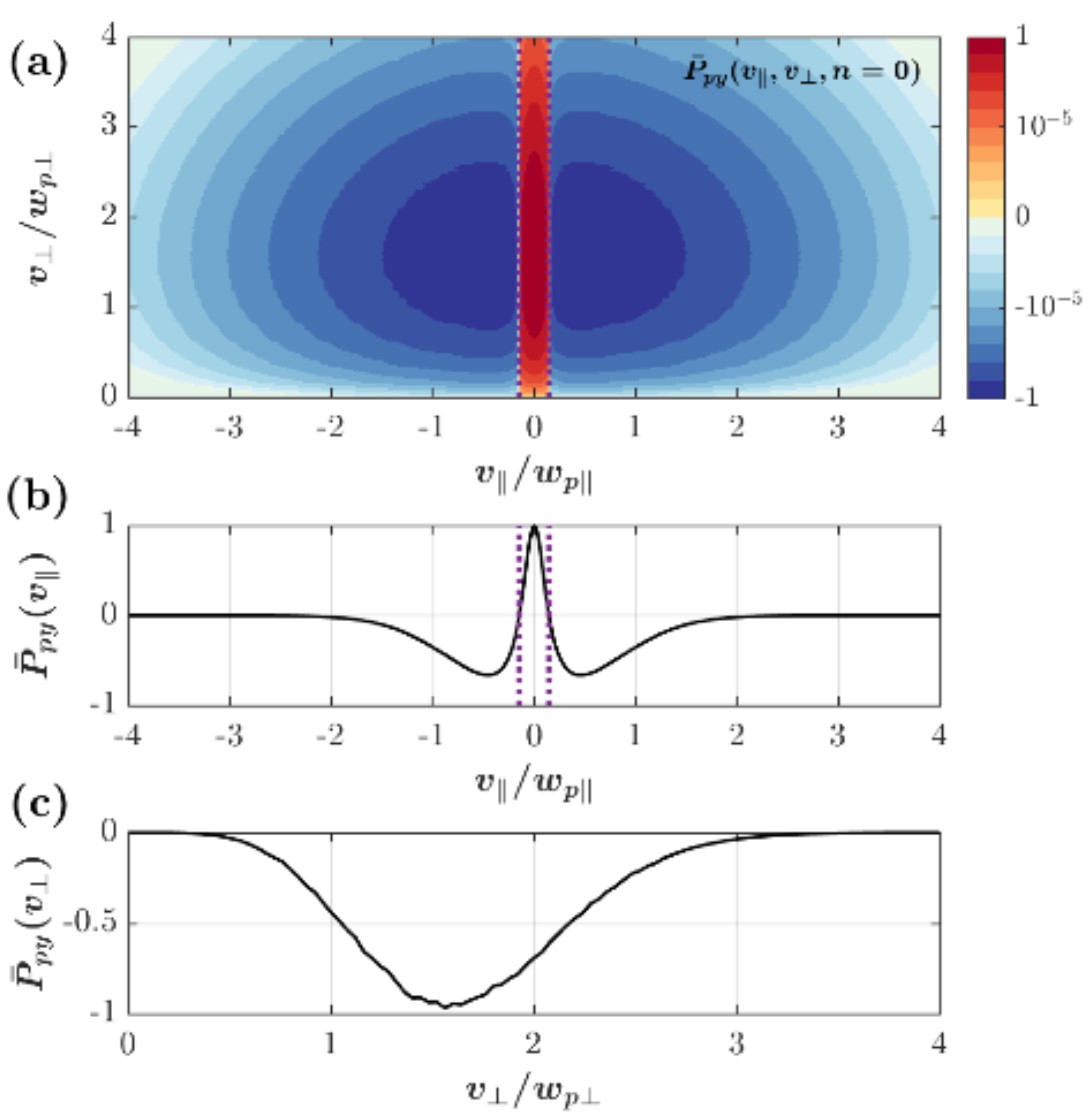

研究团队提出一套能够同时定量分析共振与非共振波粒相互作用的理论。基于该理论,团队对镜像不稳定性中的波粒能量转移过程进行了定量研究,首次揭示了速度空间中波粒相互作用的完整图像(见图1)。研究发现:在较小平行速度区域,共振粒子主导能量转移并吸收波动能量;而在较大平行速度区域,非共振粒子起主导作用,并将能量转移给波。据此,团队指出镜像不稳定性的能量过程为:非共振粒子释放自由能,镜像模与共振粒子获得能量。这一结论更新了以往的理论认知。

研究团队进一步利用动理论-磁流体混合模型,从粒子漂移运动的角度阐明了磁流体与动理论模型差异的根源。研究发现,镜像不稳定性的能量源于非共振粒子的抗磁漂移运动,这是两种模型均能预测不稳定性激发的共同物理基础。同时,两种模型所包含的主导物理机制存在差异:在磁流体模型中,主要效应为非共振粒子抗磁漂移和极化漂移;而在动理论模型中,则以非共振粒子与共振粒子的抗磁漂移为主,极化漂移仅起次要作用。正是这些主导效应的不同,导致磁流体模型对不稳定性增长率的预测结果偏高。

本论文第一作者为紫金山天文台博士生郭旭东,通讯作者为紫金山天文台赵金松研究员,合作者包括亚利桑那大学Klein教授与新奥能源研究院聚变理论模拟首席科学家谢华生博士。该项研究得到了中国科学院先导B专项、国家自然科学基金等项目的资助。

图1:镜像不稳定性的波粒能量转移图像

文章链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/x12v-h3xq

附件下载:

附件下载:

新闻动态