近日,中国科学院紫金山天文台、清华大学天文系等单位的联合研究团队利用欧洲空间局(ESA)XMM-Newton空间X射线望远镜,对邻近的仙女座星系(M31)开展了全面的X射线源巡天研究。研究结果表明,仙女座星系中低质量X射线双星(LMXB)的总X射线辐射亮度显著低于理论预期,意味着这些系统在形成后呈现出持续且快速的衰减趋势,比理论预期的演化速度更快。该成果已于2025年11月20日发表在国际天文学期刊《皇家天文学会月报》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)。

图1: X 射线与红外波段交织的仙女座。 这是一张由 XMM-Newton(X 射线)与 WISE(红外)观测数据叠加而成的伪色图。下图显示了本次研究完整的天区,覆盖了从星系中心延伸至外围晕的广泛区域;上图聚焦于星系盘面,红外波段星系结构上的亮点为 X 射线双星。

X射线双星由致密天体(中子星或黑洞)与伴星组成,是研究恒星在极端引力场下演化的“宇宙实验室”,也是反推星系演化历史的重要“化石”。 X射线双星中的致密天体从伴星吸积物质并释放出强烈的X射线。虽然我们身处银河系,但受限于尘埃遮挡和距离测量的困难,难以看清银河系内X射线源的全貌。仙女座星系距离地球约250万光年,是距离银河系最近的大型旋涡星系,因而是研究恒星级X射线源的理想实验室,可以获得距离清晰、完备的样本,从而精确刻画致密双星的统计特性。

该工作属于XMM-Newton遗珍巡天项目New-ANGELS 的一部分。研究团队通过长时间多次曝光,观测区域覆盖了仙女座盘面及其周边共7.2平方度的天区,最终探测到4506个X射线源(见图1)。通过对比盘面外的“背景视场”,团队高精度地扣除了来自前景恒星和背景活动星系核(AGN)的干扰,获得了样本量大且背景干净的仙女座星系X射线源样本。

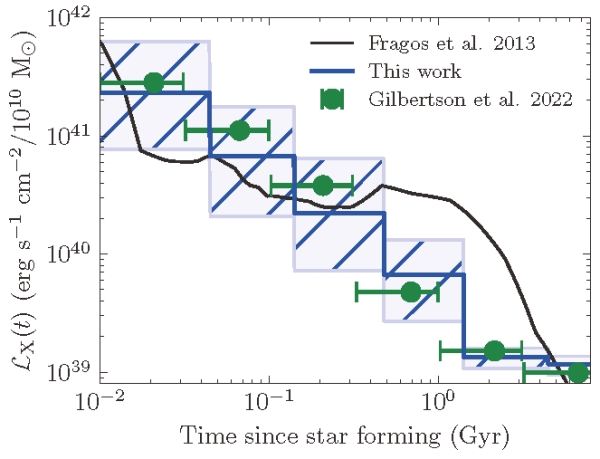

图2: 图中展示了 X 射线双星亮度随年龄演化的轨迹。与理论模型(黑色实线)预测的长达十亿年的高亮度“平台期”不同,本研究(蓝色实线及阴影)发现这些天体的亮度在形成后便持续下跌。

研究团队通过构建仙女座不同区域(中心核球、内旋臂、外盘等)的X射线光度函数,系统比较了各处源群体的性质。结果显示,仙女座盘面内的低质量X射线双星主导了星系的整体X射线辐射,但其单位恒星质量对应的低质量 X 射线双星总X射线亮度(记作α_LMXB)显著低于其他星系。这表明仙女座的X射线源群体已经经历了显著的亮度衰减,尤其是在其主要由20-40亿年前形成的恒星构成的“内旋臂”区域,X射线辐射异常暗淡。通过联合仙女座星系恒星形成历史分析,研究发现与理论模型预测的 X 射线辐射会维持长达十亿年的“平台期”不同,这些系统在形成后呈现出持续且快速的衰减趋势,在10亿年左右时,其实际亮度已远低于理论预测(如图2)。这一发现挑战了天文学界长期以来广泛采用的“X射线光度与星系质量成正比”的经验关系和低质量X射线双星光度的演化模型。

长期以来,天文学家常以星系的恒星质量来估算其总X射线亮度——即“X射线光度–质量关系”。然而对仙女座星系的研究结果显示,这一经验规律在经历过特定恒星形成历史的星系中会失效。这意味着星系的恒星形成历史会对星系整体X射线辐射强度产生更复杂的影响,而非简单地与总恒星质量成正比。仙女座的X射线源总体亮度比其他同类星系低,原因在于其恒星总体形成较早,低质量X射线双星已进入“光度早衰”阶段。这一发现不仅提供了校准理论模型的全新基准,也为理解银河系及其他星系中双星的长期演化提供了重要参考。

本研究的通讯作者为紫金山天文台李江涛研究员,第一作者为清华大学天文系博士后黄瑞,主要合作者包括清华大学崔伟教授、屈稚杰助理教授、美国密歇根大学Joel Bregman教授、德国马普地外物理研究所、意大利布雷拉天文台Gabriele Ponti教授、南京大学李向东教授与马萨诸塞大学王青德教授等多家机构的学者。本研究得到了国家自然科学基金、中国载人航天工程、科技部等项目的支持。

文章链接: https://academic.oup.com/mnras/advance-article/doi/10.1093/mnras/staf1821/8329199

附件下载:

附件下载:

新闻动态